デジタル・アイデンティティから共有される人間性まで―大阪・関西万博で得られた主要な気づきと考察を探る

世界各国の最新技術や文化、未来へのビジョンを発信する 2025 年大阪・関西万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」。テクノロジー、デザイン、人間の営みが交差する未来を探求する場として、開場当初から多くの来場者を迎えています。

この記事では、私が「シグネチャーパビリオン」を体験し感じた精神やそれぞれの意図を、消費者トレンドアナリストとしての視点からまとめます。

デジタルな自分が「人間性の証明」となるとき

81%のドイツのZ世代が「デジタル世界は日常生活に不可欠」と回答するほど「デジタルの自分」は現実の延長線上にあり、アイデンティティの一部として切り離せない存在になりつつあります。

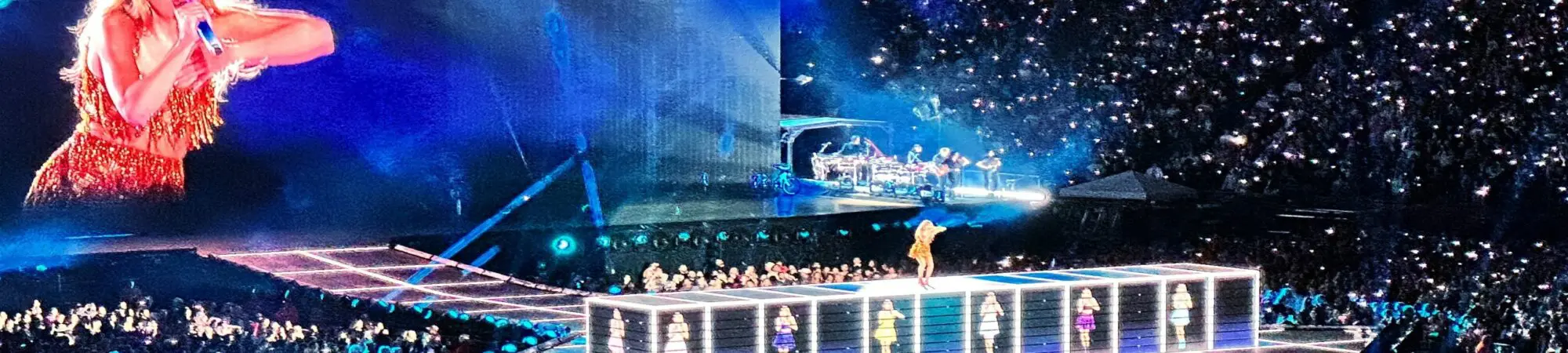

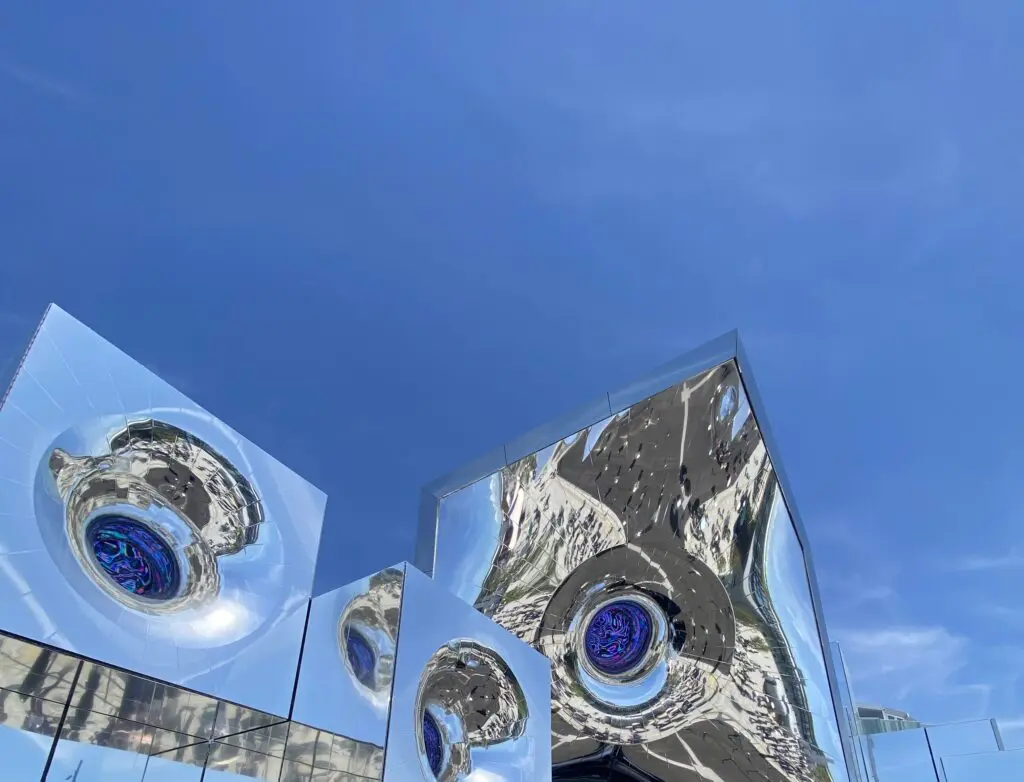

その未来を象徴するように強烈な印象を残したのが、メディアアーティストで筑波大学准教授の落合陽一氏が手がけたシグネチャーパビリオン「null²」です。外観は金属のスピーカーが幾重にも積み重なったような形状。鏡面のように輝く表面は、風や光を受けて刻一刻と姿を変え、硬質さと流動性が共存する不思議な存在感を放っていました。

内部は鏡張りの空間。そこに現れるのは、LED投影による「デジタルヒューマン」。彼らは自らの生活や目標を語り、観客の問いに答え、人間と機械の境界を揺さぶります。この体験を通して、「デジタルな物語」がどのようにアイデンティティを形作り、そこから私たちは何を得ようとしているのかを問われたような気がします。

デジタル上の自分を中心に生きることの価値を問いかける一方で、同時に、私たちが日々の中で残す小さな痕跡や物語――ふと心をとらえる瞬間や、他者とのつながりを求め続ける姿――こそが、人間であることを示す確かな証なのだと讃えていたのです。さらに印象的だったのは、体験の最後に突きつけられた「大切にしている象徴を手放し、nullへ還れ」というメッセージでした。

プログラミングにおける null は「値の不在」を意味します。ここではその概念が比喩として用いられ、私たちがまとっている“演出的なシンボル”を脱ぎ捨て、本来の自分、そして人生で本当に大切なものに向き合うよう促していたのです。

[片面鏡の向こう側から見た『null²』体験のボックス]

体験を終えると、そこは片面鏡になっていました。次の参加者たちが、私たちと同じようにスマートフォンを手に体験している姿を目にした瞬間、まるで自分たちがループやシミュレーションの中にいるような――そんな居心地の悪さを感じました。

「なぜ私たちは、デジタル上での振る舞いを突きつけられると、こんなにも気まずさを覚えるのだろう?」「デジタルが生活に深く溶け込めば溶け込むほど、私たちは何を失っていくのだろう?」鏡の向こうに映る光景は、そんな問いを静かに投げかけてきました。

多様性を通じて向き合う人間性

そんな数字を頭に思い浮かべながら次に訪れたのは、慶應義塾大学の宮田裕章教授が手がけた「Better Co-Being」。森の中に広がる屋根も壁もない唯一のシグネチャーパビリオンです。

スタッフから渡されたのは「ふしぎな石ころ “echorb” 」と呼ばれる触覚デバイス。スマートフォンと連動し、森を歩く体験に導いてくれます。最初は手に物を持ったまま歩くのが不自然に思えましたが、やがて「人と人が共鳴し合い、多様性を超えて共有できる人間性」を体感するための仕掛けだったのだと意図を理解しました。

[宮島達男によるインスタレーション作品「Counter Voice Network – Expo 2025」

『Better Co-Being』の体験パス・シークエンス2 ― 人と世界の共鳴を探る]

森の小径を進む中で、さまざまな言語の声が「9から1」までをカウントダウンする音声が響き渡りました。カウントに込められた情景は実に多彩でした。シリアルにベリーを落とす仕草、子どもの頃の遊び、雨音に合わせて傘の下で響く足音……。耳に馴染みのない言語が多かったにもかかわらず、「人はなぜ数を数えるのか」という問いを重ねてみると、そこに見えてきたのは遊びへの高揚、期待の瞬間、秩序を与える行為、思考を整えて心を落ち着ける仕草――そのどれもが、人間らしさそのものだったのです。

体験の締めくくりは、参加者がそれぞれ「自分に響いた色」を選び、その色が重なり合って虹となる映像演出でした。美しい場面ではありましたが、私の心に深く刻まれたのは、「森を歩いたひととき」でした。

会場を後にしながら考えたのは、言語が国際的な対話において果たす特権的な役割です。その力によって、ある声は増幅され、別の声はかき消されてしまう。米国では、自分がメディアの中で「本当に、ありのままに」表現されていると感じる人は、わずか42%にすぎません。私たちが直面する課題はそれぞれ異なります。けれど、その背後にある感情は驚くほど共通しているのです。だからこそ、他者から学んだことをどう生かし、世界的な課題に取り組んでいけるのか――その姿勢こそが、いま私たちに問われているのだと思います。

テクノロジーが倫理を追い越すとき

この数字が示すのは、テクノロジーと人間の“死”や“記憶”との関わり方が、すでに私たちの身近なテーマになっているということです。

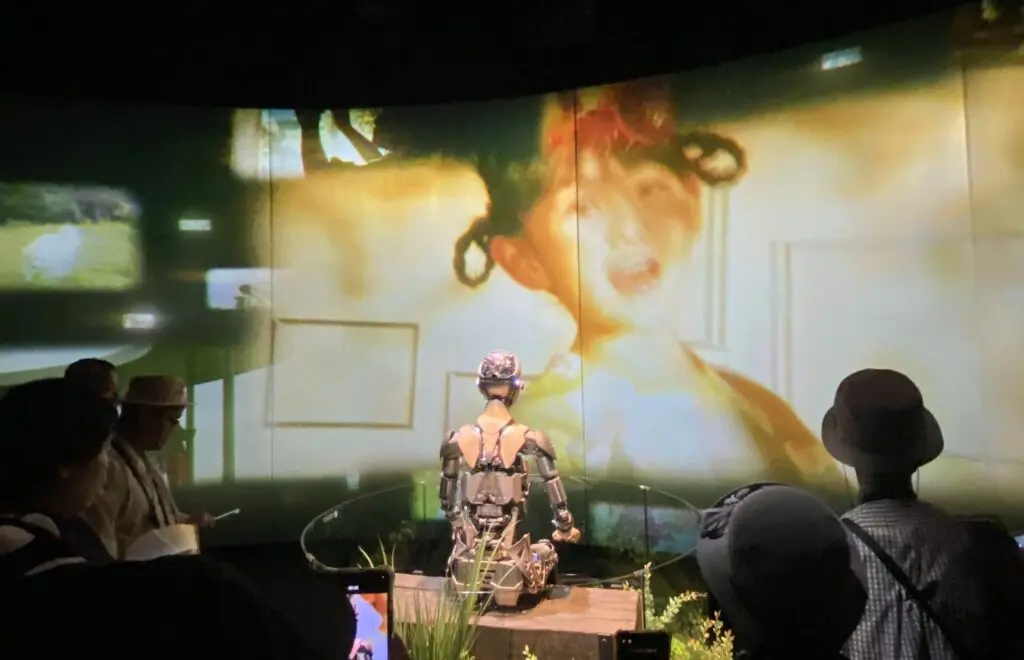

そんな問いを真正面から扱っていたのが、石黒浩教授(大阪大学)が手がけた「Future of Life(いのちの未来)」でした。展示はまず、人が古来よりモノに命を与えてきた歴史から始まり、やがて「記憶をアンドロイドにアップロードする未来」へと展開していきました。、人が古来よりモノに命を与えてきた歴史から始まり、やがて「記憶をアンドロイドにアップロードする未来」へと展開していきました。

物語は「孫娘との約束を守るため、自らの終わりを自然に迎えるのか、記憶をアンドロイドに託すのか」に悩む祖母の選択を描きます。

[『Future of Life(いのちの未来)』パビリオンで、孫娘の記憶をたどるアンドロイド]

これはすでに現代で見られるジレンマでもあります。亡くなった人のデジタル再現と対話できる技術が登場しつつある今、「喪失を経験しなくてもよい」世界は、人間関係の意味を薄めてしまうのでしょうか――。

「自然」という定義は移ろうものです。人類は寿命を延ばし、科学はかつての空想を現実にし続けてきました。しかし「魂」や「意識」までもが再現できるようになったとしたら、私たちは何を手にするのか。そんな根源的な問いを投げかけてくるパビリオンでした。

気づきが行動を生むとき

河森正治プロデューサーが手がけた「いのちめぐる冒険(LIVE EARTH JOURNEY)」は、生命の躍動と循環をアニメーションと音響で圧倒的に描き出したパビリオンでした。

[特徴ある建物が存在感を示すいのちめぐる冒険(LIVE EARTH JOURNEY)

©Shoji Kawamori / Vector Vision / EXPO2025]

アニメーション、音、そして動きが強烈に駆使されており、物語を語る力がここまで進化したのかと実感させられるとともに、生命のつながり、成長と衰退、そして地球環境への責任――それらを体験的に訴えかけ、世代を超えて共有すべき課題である「私たちが生きるこの地球を大切にしなければならない」という強いメッセージを突きつける内容でした。

本音で語り合う場をどうつくるか

最後に、私の心に最も深く残ったパビリオン「いのちのあかし(Dialogue Theatre – sign of life – )」を紹介します。奈良県や京都府の廃校となった木造校舎を移築し、中央には樹齢想定100年のイチョウの木がそびえる、そんな特別な空間を手がけたのは映画監督の河瀬直美氏でした。

建物に入ると、これまでのシグネチャーパビリオンとはまったく異なる感覚的な体験が待っていました。木の香り、階段のきしむ音、黒板の空白、そして空間を見渡せるバルコニー。そこにあるのは展示やインフォグラフィックではなく、懐かしい記憶を呼び覚ます空気そのもの。安心感や無垢さといった郷愁が自然と胸に広がっていきました。

[『いのちのあかし(Dialogue Theatre – sign of life – )』パビリオン

日本の昔ながらの木造校舎の階段を上る体験を忠実に再現]

ここで行われるのは「二人の見知らぬ者が、即興で対話する」という体験。ルールはシンプルで、

- 自己紹介をしない

- 敬語を使わない

- テーマを直接、質問しない。

翻訳アプリを通してであっても、また会うことがないであろう相手だからこそ、「普段なら出せない本音」で話せると感じました。私の仕事では、現代社会における孤独感やつながりへの渇望について考える時間が多くあります。人々が「きちんとしているように見せなければならない」という圧力から、本当の自分を表現することに恐れを抱き、それが抑圧や自己検閲につながっている現実についてです。日本では、若年層の48%が「人生において創造的な達成を求めている」と答えています(※)が、その多くが夢を共有し、探求することができずに抑え込まれているのではないかと感じます。人と人が正直に語り合える場をいかに社会に組み込むか――これは未来をつくる上で欠かせない課題だと痛感しました。

(※このデータはミンテルのクライアント限定の情報です)

最後に

全てのシグネチャーパビリオンを回ることはできませんでしたが、共通して感じたのは「未来はまだ到来していないが、その予兆はすでに私たちの中にある」ということです。

デジタルに自分を保存したいという衝動。

本物のつながりを求める願い。

そして地球を守りたいという思い。

いずれも深く「人間的」なテーマです。

私たちに求められているのは、こうしたテーマに「気づき」、そして「向き合い続けること」なのかもしれません。

ミンテルストア では、市場調査や消費者調査のレポートをご覧いただけます。

さらに、ミンテルの無料コンテンツ「Spotlight」に登録すると、市場・消費者インサイトをメールでもお受け取りいただけます。

ジョーイ・コン(ミンテル トレンドマネージャー)

東南アジア地域のトレンドアナリストとして、消費者行動の変化を分析したレポートの作成と、地域全体のクライアントへのサポートを担当。ミンテルが年刊で発刊する世界の消費動向を解説するレポート、「グローバル消費者トレンド」の編纂にも参加。