かつてアルゴリズムは、私たちの生活を支える便利な裏方の存在でした。SNSのフィードを整え、動画配信サービスで好みに合った作品を提案してくれる──そんな頼れるパートナーとして親しまれてきました。

しかし今、私たちはそのアルゴリズムに知らず知らずのうちにアイデンティティを形作られ、ときに疲弊していることに気づき始めています。

ミンテルが先月発表した「2026年:グローバル消費者トレンド予測」レポートでは、2026年以降、消費者は「自分らしさ」を取り戻すために、アルゴリズムとの関わり方を見直し始めると予測しています。ミンテルのアナリストは、このトレンドを「アンチアルゴリズム」と名付け、単なるテクノロジーへの反発ではなく、効率性と人間らしさのバランスを再構築する動きと捉えています。 この動きは、日本においてはどのような形で見られるのでしょうか。本記事では具体例を挙げながら解説します。

同質化の中で失われる好奇心と個性

情報が加速度的に増加する中で、これまでアルゴリズムは効率化に大きく貢献してきました。一方で、パターン化が進むことで同質化が生まれ、好奇心や主体性が失われるリスクも孕んでいます。

企業やブランドが消費者と持続的な関係を築くためには、アルゴリズムがもたらす最適化とは対極にある「革新性」や「オリジナリティ」を追求することが求められます。

拡散にはアルゴリズムの力を活用しつつも、ブランドロイヤルティは人間の感性やストーリーを基盤に育てていく──その両立が今後のカギとなります。

日本の事例:MEDULLA(株式会社Sparty)

MEDULLAは、ユーザーの髪質データをもとに5万通り以上の組み合わせから最適なヘアケアを提案。アルゴリズムの精密さと人間らしい柔軟さを融合させ、効率性と親密さを両立しています。

データが示す日本の消費者意識

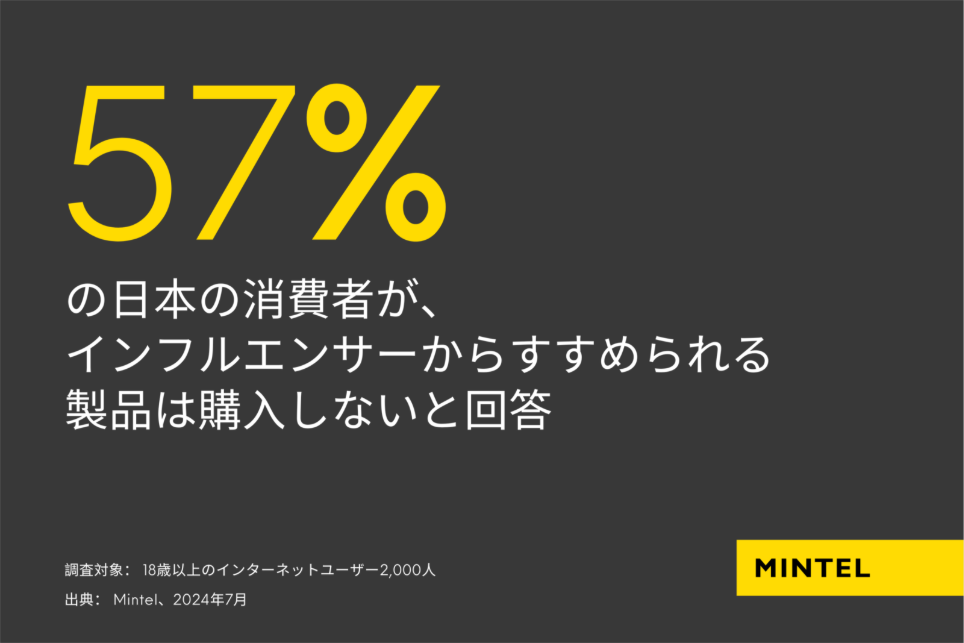

ミンテルが日本で行った消費者調査によると、次のような傾向が浮かび上がっています。

アルゴリズム疲れ:最適化の裏で失われた「自分の選択」

出典:ミンテルジャパンレポート、ソーシャルメディア・トレンド(インフルエンサー)- 2024年

SNSやECサイトのレコメンド機能、インフルエンサーの投稿──これらはすべて、アルゴリズムが導き出した「あなたの好み」を前提に設計されています。しかし、同じような情報や商品ばかりが流れてくる体験は、多くの消費者に「選ばされている感覚」もしくは「自分で選択をしていない感覚」をもたらしています。インフルエンサー経由の購買を避ける消費者の増加は、まさにこの「アルゴリズム疲れ」の表れです。

背景には、情報過多による信頼の低下と自己決定感の欠如があります。アルゴリズムによる最適化は便利である一方、「誰がこの情報をコントロールしているのか」「自分は本当にこれを欲しているのか」という問いを呼び起こしています。

結果として、消費者は一歩引いた視点でアルゴリズムを見直し、よりオーセンティックで信頼できる情報源を求めるようになっています。

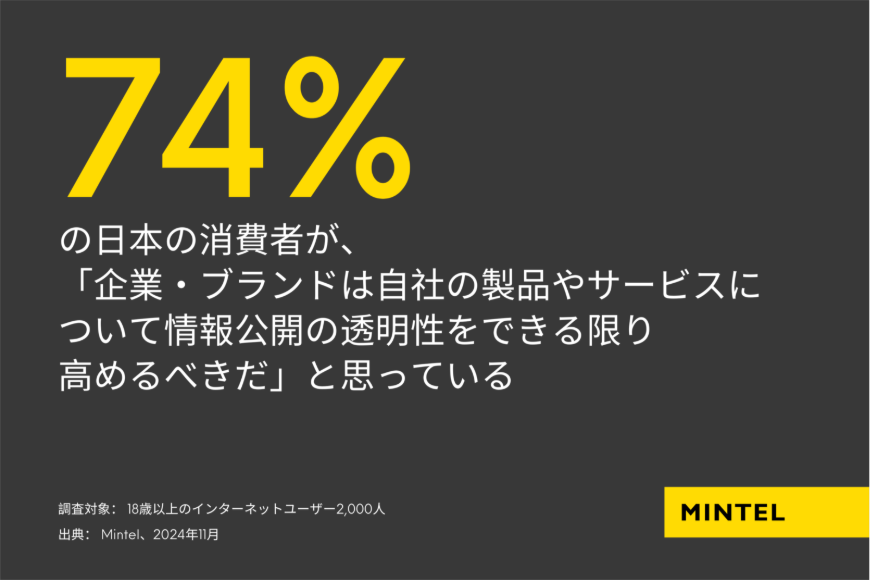

エンパワーメントと透明性:自ら選び、納得して関わる時代へ

出典:ミンテルジャパンレポート、エンパワーメントと透明性 – 2025年

一方で、74%の日本人が企業の情報公開の透明性を求めているという事実は、単なる“慎重な消費行動”を超えた新しい価値観の表れです。これは、消費者が受け身の立場を離れ、自らの判断基準で企業やブランドと関わろうとしている兆しです。

つまり、価格や機能の比較だけではなく、「このブランドは信頼できるか」「自分の価値観と一致しているか」といった倫理的・感情的な共鳴が重視されているのです。企業が一方的に情報を“発信する”時代は終わり、今は消費者と“共有する”時代へと移行しています。透明性は企業やブランドにとっての義務ではなく、信頼を構築するための前提条件となりました。

このように消費者がアルゴリズムによる影響に反発し、より人間的で直感的な体験を求めようとする中、各企業やブランドはどのように価値を生み出していくべきかをより深く問いかける必要があります。

こうした変化により新しい需要が生まれつつあり、同時に新たな成長機会も開かれています。自社ブランドの位置付けを特定するとともに、エンパワーメント、信頼、創造性がこれまで以上に重視される時代の中で、消費者の心に響く戦略を策定することが重要です。

企業はアルゴリズムに頼りすぎず、消費者の価値観や感情に寄り添った発信を行う必要があると言えるでしょう。

エンパワーメントと創造性の未来へ

アルゴリズムに支配されるのではなく、それを理解し、管理し、共創していく──

2026年からその先の2030年に向け、消費者はそんな新たな立場へと進化しています。

・エンパワーメント:消費者が自らの意思で選び、創造的に消費行動を構築する力

・創造性:情報の洪水の中から自分らしい選択を見つけ出す感性

企業やブランドは、この2つの軸を中心に「創造性」と「信頼」を重視した戦略を設計することで、未来の市場での存在感を確立できるでしょう。アルゴリズムというテクノロジーの限界を超え、「人間らしさ」を取り戻す時代の幕開けです。

「2026年:グローバル消費者トレンド予測」をダウンロードして来年のトレンドを先取り

ミンテルの「2026年:グローバル消費者トレンド予測」レポートでは、各トレンドの深掘りをすると共に、各企業やブランドが問うべき質問を提示しています。これはトレンドを単なる「予測」にとどめずに、次のアクションに移すための指針としていただくためにご提案しているものです。

【本トレンドにおいて、企業やブランドが問うべき質問の例】

アルゴリズムによる影響に積極的に反発している消費者層はいるか?

消費者がアルゴリズムによる影響に反発する中で、満たされていない感情的・機能的なニーズとは何か?

また本レポートでは、「アンチアルゴリズム」トレンド以外にも「若さの新定義」「愛情の欠如」のトレンドについても、さらに踏みこみ、海外の事例も交えながら考察しています。

ぜひダウンロードして、未来の消費行動を見据え、ブランドの次なる一手を考えるヒントを得てください。

レポートのダウンロードはこちら: