本記事では、ミンテルのクアラルンプールオフィスに在籍するトレンドアナリストのジョーイが、大阪・関西万博を視察し、大阪ヘルスケアパビリオンを取材した様子をご紹介します。

大阪ヘルスケアパビリオンで、テクノロジー、栄養、再生医療が描く未来の医療とウェルビーイングを探る

[2階から見下ろした大阪ヘルスケアパビリオンのアトリウム]

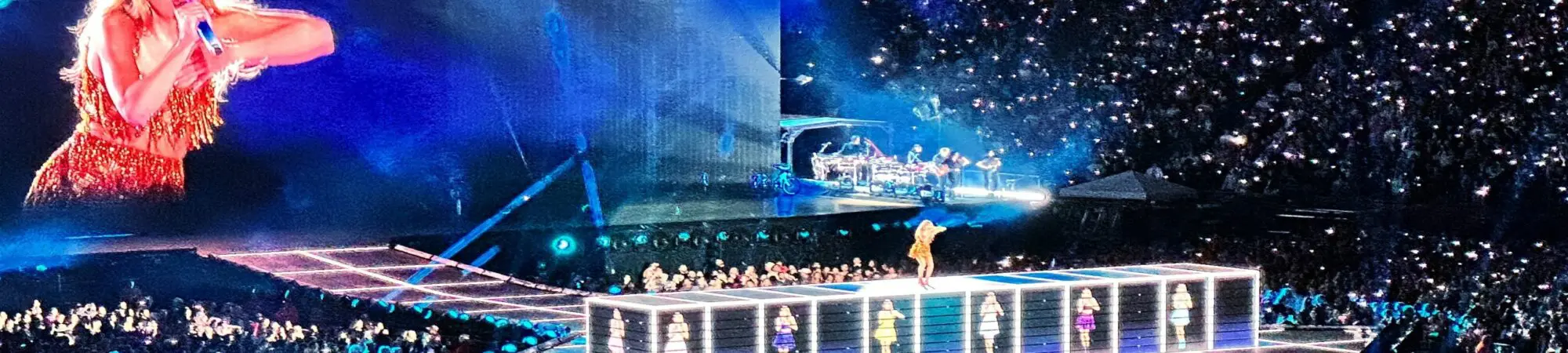

大阪ヘルスケアパビリオンNest for Rebornで待っていたのは、未来の自分と出会う旅でした。ここでは、テクノロジーとデザイン、そして「早期ケア」の考え方が交わり、私たちに“自立した未来の生き方”を想像させてくれます。

最初に足を踏み入れたのは「カラダ測定ポッド」。視覚や肌、歯、筋骨格、心血管など細かくチェックされ、その場でスコアが表示されます。結果は……あまり芳しくなく、正直ちょっとドキッとしました。でも本当の見どころはここから。

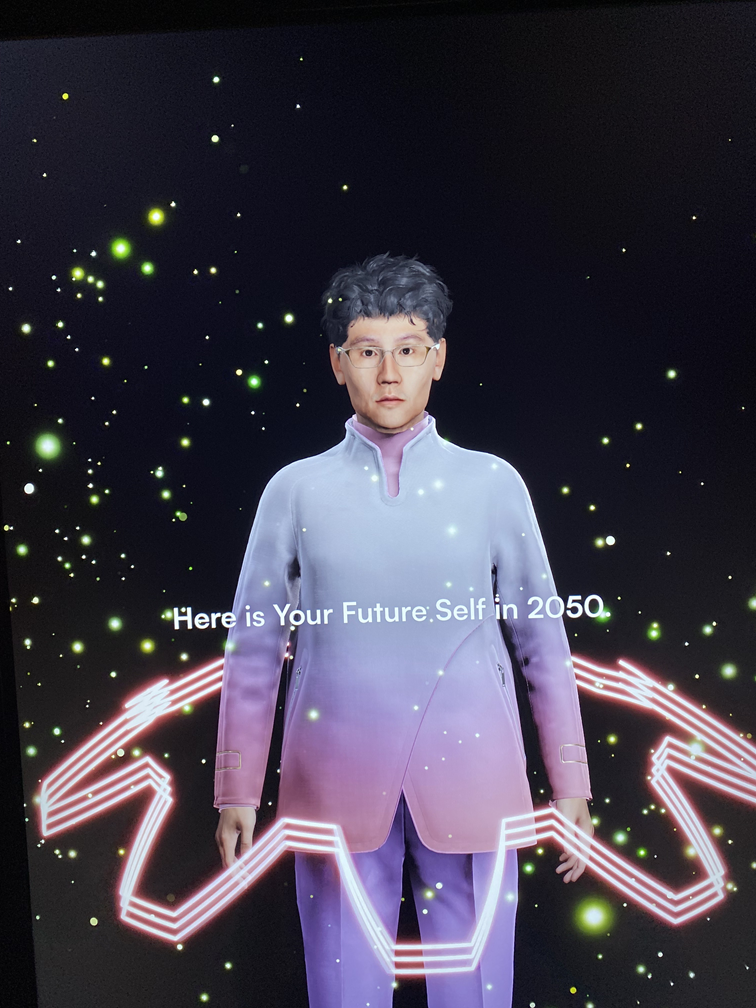

案内された先で待っていたのは「2050年の私」。

カラダ測定ポッドにより測定した健康データをもとに生成したアバターが目の前に現れた瞬間、まるで未来から届いた鏡をのぞき込んでいるような、不思議な感覚に包まれました。

[デジタルで生成された未来の私。57歳にしては悪くない?]

食の未来 ― パーソナライズ栄養が当たり前に

「ミライのヘルスケア」「ミライの都市」エリアでは、未来の食がどのように私たち一人ひとりに合わせて提供されるのかが紹介される展示もありました。テーマは、個別化された栄養、衛生の自動化、そして再生型フードシステム。

印象的だったのは、「パーソナルフードスタンド」。個人の健康データに基づいて、自動的にドリンクなどのサンプル品を出してくれる活気的な仕組みを描いています。体に必要な栄養を考えるとき、もう悩まなくていい――そんな未来の便利さを実感しました。さらに、細胞培養技術を使った「家庭で作る霜降り肉」の展示もありました。これまで記事や研究で目にしてきたものが、初めてリアルに形となって目の前に現れた瞬間。食の未来がぐっと身近に感じられる体験でした。

(※このデータはMintelの有料会員専用アクセス情報です)

[将来の家庭に登場するかもしれない、細胞培養肉の“育成装置”コンセプト]

しかし、その利便性の裏には立ち止まって考えるべきことがあります。未来において健康やウェルビーイングが最優先されるようになったとき、私たちの食習慣――何を食べ、どこで食べ、そしてどう食べるのか――はどのように変わるのでしょうか。その変化が及ぼす影響はどこまで広がるのでしょうか。

もし家庭でフードプリンターを使って食べ物をつくるようになったら、食卓を囲むことや、市場やレストランに出かけるといった大切な「食の儀式」を失ってしまうのではないでしょうか。そして、いま私たちの食を支えている「人の手」や「大地」との関係は、どのように変わっていくのでしょうか。

健康の未来 ― 反応ではなく、再生へ

「ミライの都市」エリアで中心となっていたのは、パーソナライズされた予防医療。早期発見や予測分析の始まりを提示し、それが生活の質を根本から変えていく未来を描いていました。健康管理はもはやウェアラブル端末だけにとどまりません。AIを搭載した住まいのあらゆる部屋にインターフェースが備わり、心と体をどうケアすべきかを常に導いてくれる――そんな世界が創造されていました。

さらにロート製薬の「細胞デザインステーション」では、私たち自身の細胞からオーダーメイドの再生医療や治療が生み出される未来像を紹介。深刻な病気を効率的かつ正確に治療するだけでなく、予防や美容にも応用され、人体の“限界”そのものを塗り替えていく可能性が示されていました。

[ロート製薬のブース ― 細胞をコード化し オーダーメイド医薬品を生み出す未来像を紹介]

しかし、こうした未来を実現するには、消費者が製薬会社や食品小売業者に対して、幅広く個人データを共有する必要があります。その中には、病歴だけでなく、汗や血液、睡眠パターンといった生体情報まで含まれます。ヘルスケアやテクノロジーの先駆者にとっては、データをいかに思慮深く、安全に、責任を持って扱い、しかも利用者自身がそのコントロールを保てるようにするかを示すことで、大きな差別化につなげられる機会になるかもしれません。

森永乳業のブースでは、VR体験を通じて「腸・脳・肌のつながり」を幅広い世代に直感的に伝えていました。プロバイオティクス研究が示していたのは、寿命や肌の健康、認知機能を、シンプルな生活習慣から支えられるという可能性です。

[森永乳業の「VR Gut Quest」では、参加者が手の動きや脳波を使って腸内の悪玉菌を撃退。ゲーム感覚で楽しめる体験となっていました。(写真提供:森永乳業)]

未来のヘルスケアは、予防を重視し、一人ひとりに合わせてパーソナライズされ、私たちの暮らしの中に自然に組み込まれていくはずです。そのとき、ブランドに求められるのは「消費者を置き去りにしないこと」。急速に進化する技術の恩恵と引き換えに、私たち消費者が企業にデータを共有することで「より良いサービスにつながっている」と実感できるような透明性と信頼関係の構築が、これまで以上に重要になります。

生存から繁栄へ:未来都市の再構築

日本の消費者の34%は「運動できる場所を見つけるのが難しい」と感じています。(※)

ウェルビーイングは一人だけで完結するものではなく、都市全体が支えるべきものです。「ミライの都市」では、健康がいかにインフラ、教育、都市計画の中に織り込まれていくのかが描かれていました。

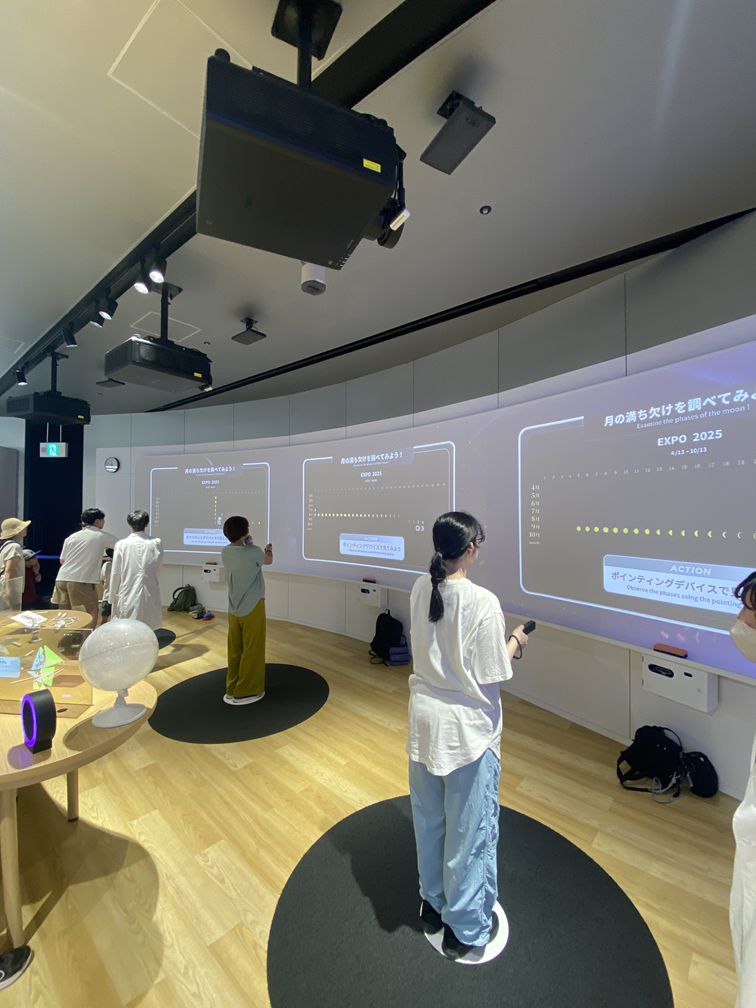

東京書籍が出展した「時空をこえる学び場」では、教育そのものがインタラクティブで没入感のある体験として再構築されていました。地理的な距離を超えて子どもたちをつなぎ、さらに地球とのつながりも感じさせる試みです。それは、未来のヘルスケアが教育と切り離せないことを改めて実感させてくれました。教育の役割は、学力や過去から学ぶ力にとどまりません。共感力やレジリエンス、そして好奇心を育むことこそが、人々の健康とウェルビーイングを支える基盤になるのです。

(※このデータはMintelの有料会員専用アクセス情報です)

[未来の“学び”を体験する来場者たち。テクノロジーに支えられながらも、身体で没入する学びの場が広がっていました。]

最後に

これからのヘルスケアは「どれだけ長く生きられるか」だけではなく、「人間らしさをどう守れるか」が問われているように思います。再生医療、AIチューター、健康を基点にした食事、持続可能な都市設計――こうした取り組みが描く未来は、テクノロジーと信頼、効率と公平性、健康と人間性、そのすべてのバランスの上に成り立っているのです。

- テクノロジーと信頼のバランス

- 効率と公平性のバランス

- 健康と人間的価値のバランス

このパビリオンで感じたのは、「ヘルスケアは医学だけで成り立つものではない」ということです。教育や社会、そして人と人とのつながりと深く結びついています。私たちがいま取り組むべき最も重要な課題は、新しいテクノロジーに備えることだけではなく、「ケアの力」を広げること――自分自身をケアし、そして互いをケアする力を育むことなのかもしれません。

ミンテルストア では、市場・消費者リサーチを幅広く閲覧でき、各種レポートをチェックできます。また、ミンテルの無料コンテンツ「Spotlight」に登録すると、市場・消費者インサイトをメールでお受け取りいただけます。

ジョーイ・コン(ミンテル トレンドマネージャー)

東南アジア地域のトレンドアナリストとして、消費者行動の変化を分析したレポートの作成と、地域全体のクライアントへのサポートを担当。ミンテルが年刊で発刊する世界の消費動向を解説するレポート、「グローバル消費者トレンド」の編纂にも参加。